VR普及需具备那些条件?看过你就知道了

2017-04-29春节过后,手机厂商扎堆发布新品,就在大家认为又将迎来新一轮价格战的同时,小米、魅族等国产品牌就像商量好一样集体涨价,从几十到几百不等。其实,从此次涨价潮中可以看到,元器件采购成本上调是最大诱因,例如屏幕、处理器、内存、摄像头等等,当然这也和消费者从注重硬件配置转向体验有关,一定程度的品牌溢价消费者还是可以接受的。

如果把这次涨价放到几年前肯定被认为是“作死”节奏,因为互联网红利能够让企业省去中间环节,直接把商品卖给消费者,因此才会出现小米这样主打性价比的企业,而在此之前,Android系统崛起之际,智能手机的价格是真不便宜。

如今,VR行业现状和智能手机崛起前类似,只是欠缺一些必要因素,例如成本、眩晕、内容等问题,特别是投资热潮过后,虚拟现实产业处在一种“高不成低不就”状态,也就是说高端产品硬件能够达标,但价格高且没有内容爆款,难以吸引消费者关注;中低端产品虽然价格亲民(移动VR)但硬件未达标,有眩晕问题。那虚拟现实行业(VR)需具备哪些条件才能像智能手机那样普及呢?

居高不下的成本

首先,降低成本至关重要,不管这项技术多么厉害,没有性价比很难进入消费者法眼,毕竟有钱人占少数。现阶段,VR上游产业链还未大规模铺展开来,没什么技术含量的低端头显充斥市场,光靠智能手机自身性能+头显很难让人感受到VR真正魅力,相信买过这种头显的朋友新鲜过一次之后就已经把它束之高阁!

反之,高端VR设备虽然硬件达标,但凑齐全套设备要花1万多,后续还要买游戏,这不是一般家庭能够承受起的。另外,高端VR设备连接头显的线缆也在很大程度影响沉浸式体验。如果能够做到既不眩晕又不会被线缆绊倒,还能够在屋子里随意玩耍,且价格实惠,那恐怕就真的离普及不远了……只是以目前的条件来看还很难办到,至少要等PC厂商再次降低高端主机价格才有希望。

硬件还需继续优化

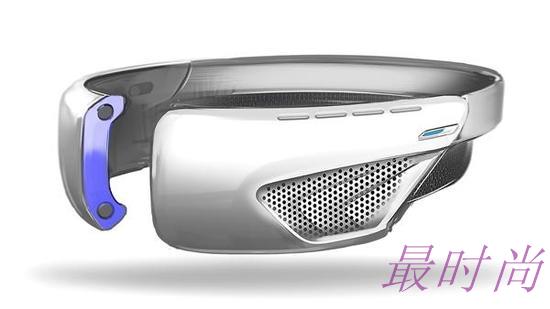

其次,就算移动VR真能解决眩晕问题,你也不可能在公共场所随意玩耍(会被当做精神病看),真正的移动VR应该是设备轻量化,没有碍事的线缆,戴上之后能看到全身,有很强的沉浸感,给予一定空间之后,可以随意发挥,这才算真正意义上的移动VR。

综上所述,想必不少人已经猜到,这就是未来VR一体机的样子。其实,只要我们在现有VR一体机的基础上,加装定位器、动作捕捉仪等配件后,将会迸发出惊人能量。当然,前提是上游厂商能够解决硬件兼容、产能、无线传输等问题,因为就算硬件上能够解决眩晕,无线传输速度跟不上造成画面卡顿,会带来同样问题,而现在的无线网络传输速度显然还无法满足这一要求,所以只有等到5G网络商用才有可能实现。

丰富内容是王道

从硬件方面来看,现在的VR行业正处在蓄势待发状态,各大企业纷纷布局,不过光靠硬件很难发挥VR技术真正实力,没有好内容的话很有可能和前两次热潮一样昙花一现,好在大佬们早就意识到这个问题,正在奋力制作中,例如HTC牵头成立的亚太虚拟现实产业联盟,就是希望更多的研发人员进入到这个领域。

大佬们的想法是好的,只是目前VR用途还比较狭窄,只有在游戏和视频领域才会受到关注,其中借助游戏普及的概率最大,就拿索尼旗下的PS VR来说,得益于PS4主机千万级的销量,PS VR供不应求,索尼也借此开发了VR版《生化危机7》等热门游戏,这个超级IP的出现让游戏迷们兴奋不已,只是碍于索尼独占策略,只能算是小范围高潮。

说到这其实也不难理解,虚拟现实(VR)行业要想普及,没有强大的硬件、超快的网速、丰富的内容作为支撑,很难受到大众青睐,特别是在成本方面,当满足上述三个条件之后,相信届时硬件成本也会有所下降,等VR设备能够像智能手机那样,把移动VR做的和高端VR设备差不多时,在亲民价格的刺激下,想不普及都难。